揭开岳飞初葬之谜

宋高宗绍兴十一年十二月二十九日(1142年1月27日),岳飞被害于大理寺狱中。二十年后高宗禅位,孝宗登基的次月,绍兴三十二年七月十三日(1162年8月25日),下诏为岳飞平反。随后,迁葬岳飞于西湖之畔的栖霞岭。

如今,栖霞岭岳墓已成为名胜之地。但岳飞初葬在哪里,却成为千古之谜。笔者最近整顿宋元岳庙文献,有所发现,遂缀以成文,分享与同好。

回忆:钱塘门外与大理寺中

先回忆一下已知的历史资料。

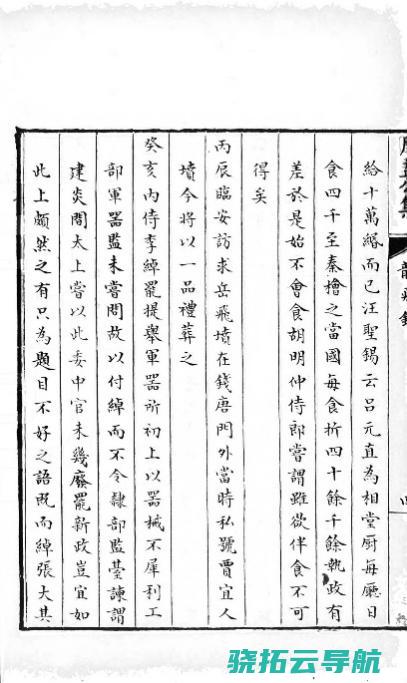

平反诏书下达时,岳飞遗体着落不明。八天之后,七月二十一日丙辰,临安府传来信息,找到了岳飞葬地。监察御史周必大在日记《龙飞录》里写道:

临安访求岳飞坟,在钱唐门外,过后私号“贾恼人坟”。今将以一品礼葬之。

周必大《周益文忠公集》卷一百六十四《龙飞录》,清金氏文瑞楼抄本,中国国度图书馆藏。

这是最早的信息。它标明,作为罪臣的岳飞,是被秘密掩埋的,借“贾恼人坟”之名,以避人耳目。遗憾的是,周必大所记过于简略,只要大抵方位——钱塘门外。

近年,考古部门在西湖六公园发现钱塘门遗址,并修建了一处别致的景观。遗址前的简介说,这是南宋钱塘门,始建于绍兴十八年(1148)。其实,北宋就有钱塘门了,倒是未见有绍兴十八年建造钱塘门的记录。因为考古开掘报告未地下宣布,不知其依据为何。

钱塘门遗址。

另一条线索见于最早的岳飞传记《岳侯传》,作者不详,撰写于宋孝宗时间,收录在南宋史书《三朝北盟会编》里。其中说:“(岳)侯中毒而卒,葬于临安菜园内。天下闻者,无不垂涕。”没有葬地详细位置。

尔后,《宝庆四明志·史浩传》讲:“岳飞忤秦桧,死于棘寺,蒿葬墙角。”蒿葬是说草草掩埋。棘寺即最高审讯机构大理寺。如今大都依据明代郎瑛《七修类稿》的说法,指大理寺“在车桥西”,即今小车桥一带。这齐全属实。

岳飞被害于大理寺,作为见证历史的关键遗址,有必要多说几句。

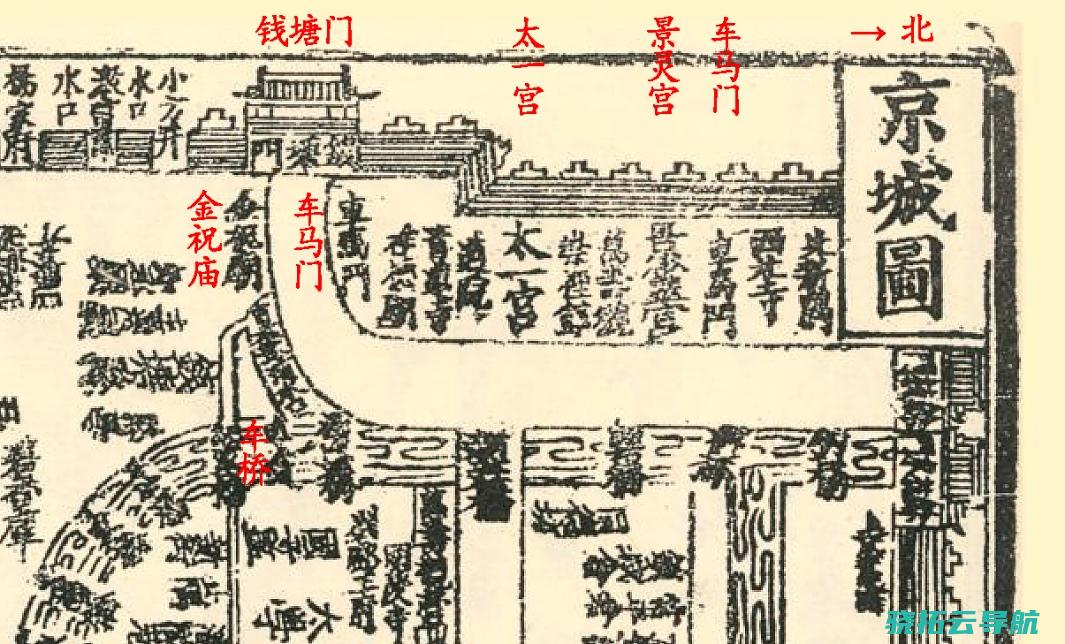

南宋绍兴初,高宗驻跸临安,中央机构随之迁来,大理寺被安排在钱塘县治,县治则迁往纪家桥。大理寺丞游佀《重修大理寺记》说:“六飞(编者注:皇帝车驾六马,疾行如飞,故名)初驻跸,寺以钱塘县治为之。”因为距城门、城墙十分近,所以大理寺司直(官名)陈璧《大理寺新渠记》说:“南渡初,寺在今钱塘门内,枕城一隅。”其地在城门内路北,路南对面是金祝庙,约建于建炎四年(1130)。北方是绍兴十一年兴修的太一宫,再北是十三年兴修的景灵宫。两者都是皇家祭奠重地,尤其景灵宫,供奉历朝先帝,每月都要举办先帝正装出巡的“原庙”仪式。作为刑狱部门,大理寺与之相邻,甚不谐和。于是,绍兴二十年八月五日,高宗下诏将大理寺迁走。诏曰:“大理寺刑狱所在,与景灵宫、太一宫相近,令临安府择空地移置,如法修盖。旧基拨入景灵宫。”起初,大理寺迁到仁和县治之西,景灵宫在此建了一座车马门。

《咸淳临安志》卷首《京城

岳飞死后,他的尸骨究竟埋在哪里了?

岳飞冤死之后他的尸首最初被收葬于九曲丛祠旁。岳飞生前曾前后三次从戎,其中第一次从戎时间仅几个月的时间,因为其父亲逝世的缘故而宣告结束。第二次从戎是因家中经济困难,结果从戎第二年宋钦宗便决定与金朝议和,所以岳飞便又再一次离开军队。但是议和进行得并不顺利,所以宋金两国再次爆发战争,于是岳飞就又再一次投身于抗金军队之中。

后来北宋为金人所灭,幸亏康王赵构另外建立起了南宋政权,岳飞也得以继续他的抗金抱负。南宋建立之后岳飞凭借自身出身的能力渐渐得到重用,宋军在他的带领下一点点从金人手中夺回早前失去的疆域,于战乱之中仓促建立的南宋政权也在金朝的持续进攻中顽强坚持了下来。眼看着宋朝在宋金两国的对战中逐渐占据优势,宋高宗赵构却执意要与金朝议和。他的议和态度,使得岳飞与其它抗金将领多年来的努力全部付之东流。

岳飞不光抗金主张受到反对,他自己也因秦桧等人的诬陷而背负上莫须有的谋反罪名。赵构被秦桧的花言巧语蒙蔽,全然不顾岳飞为抗击金军所作出的贡献,先是没收岳飞兵权后又将他关进牢房。待宋金完成议和之后,岳飞被赵构下令处死在大理寺的牢房之中。

因为岳飞得罪的是秦桧,所以在他死后众人皆不敢为他收尸。狱卒隗顺不忍一代忠良死后尤不得安宁,所以趁着黑夜偷偷将岳飞的尸首运出都城临安,将它带到钱塘门进行安葬。隗顺为岳飞挑选的收葬之地位于此门附近的九曲丛祠旁,为了易于辨认他还特地在岳飞墓旁种植了两棵橘树。待岳飞得到昭雪,继承这一秘密的隗顺儿子将岳飞的埋葬之处告知宋孝宗,岳飞的尸体就此被转移至西湖栖霞岭。

岳飞死亡之谜:到底是怎么死的

岳飞被赐死,据说最后是留了个全尸的。 这虽然体面了些,但其被执行死刑的方式则可能是颇为残酷的。 关于这一点,考证起来可发现三种不同说法。 第一是绞杀说。 此为当今不严格的一种史说。 绞杀固然是古代为了保留全尸所适用的较为普通的一种死法(如图),但问题是,岳飞是否被适用此种死法,在史料上难以印证; 第二是毒杀说。 史料上确实有一种记载,说“侯中毒而死,葬於临安菜园内”。 如果岳飞果真是被授以毒酒而死的,那就跟古希腊哲学家苏格拉底一样的死法了,所不同的是,岳飞在饮下毒酒前,是没法跟一班人高谈阔论哲学问题的——他压根是个中国式的怨死法,只能临刑前留下8个字的绝笔,而且还是重复的,那就是“天日昭昭,天日昭昭”。 值得留意的是,岳飞在风波亭是熬过大刑的,因为当时秦桧命右谏议大夫万侯莴审问,这右谏议大夫就相当于现代党内纪委书记这样的职务吧,手中的权力一时炙手可热,又急于“整”出岳飞谋反的证据,所以就动了大刑,反正是在风波亭的高墙之内,当时也不用担心有什么新闻记者报道出去。 而对于岳飞来说,相对于那残酷的刑讯逼供,能喝一小杯毒酒去死,在那时几乎算是“安乐死”了。 但问题是,如果采用毒死的方法,从统治集团的立场而言,就有点像政治谋杀了,为此估计毒死说也是不可信的。 最具有可信度的是第三种说法,那就是“拉胁”说。 此说也是有史料根据的,有载“其毙於狱也,实请具浴,拉胁而殂”。 “拉胁”乃是古代中国的一种死刑执行方法,在《酷史传》中即有记载,具体方法乃是打折肋骨致死,这比毒杀就更为残忍了,在现代法学上,无需赘言也算得上是酷刑了。 不过,从右谏议大夫万侯莴的立场而言,反正岳飞的英雄骨在风波亭内也已被手下的人打残了,又不可能直接拉到今日旁边的浙大医院里去救治,最后就这样结果了算了,也刚好符合赐死留全尸的要求。 岳飞之死如此冤枉,又如此残烈,不知他在班师回朝时是否始料未及,但也恰恰应了他在《小重山》中“惊回千里梦”的说法,而更重要的是,我们今日穿越历史时空回望岳飞之死,也同样有一种“惊回”的感觉。

“九曲丛祠”埋忠骨是怎么回事?

岳飞是被迫害致死的,肯定不会有像样而确凿的墓地。二十余年之后才平反昭雪,当时要以一品官位的礼仪重新进行墓葬。那么,岳飞的遗体是从哪里找来的呢?它初葬时候的情形到底是怎样的?改葬地就是如今的栖霞岭吗?

南宋绍兴十一年十二月二十九日(1142年1月27日),这是个阴霾沉沉、天色晦暗的日子,三十九岁的抗金名将岳飞冤死在临安(今杭州)的大理寺狱中。消息传出,平民百姓无不凄怆落泪,文人志士又都扼腕叹息,这千古奇冤令多少人悲痛万分而又忿忿不平。时至今日,杭州栖霞岭的岳飞墓前,观瞻游览者仍络绎不绝,人们为岳飞一生的高风亮节和浩然正气所感动,怀着对英雄的崇敬仰慕之情,来凭吊这位曾以爱国壮举惊天地却换来悲惨结局泣鬼神的历史人物。当人们向这位民族英雄深深鞠躬之时,有没有想过这个墓中是否真有岳飞的遗骨呢?

岳飞是作为罪犯被处死刑的,当局肯定不会允许进行什么像样的墓葬。那么,当时岳飞先被草葬在何处?什么时候再改葬栖霞岭的呢?

据宋无名氏《朝野遗记》诸书载,当天,狱官将岳飞在风波亭拉胁而死,按照规定,在狱中处死的犯人尸体应该埋在监狱的墙角下,好心的狱卒隗顺冒险背负岳飞的遗体,躲过奸党们的监视,偷偷走出监狱,翻越过高高的城墙,于临安城西北的钱塘门外,将遗体偷偷地埋葬在九曲丛祠中王显庙旁的北山之水边。岳飞身上一直怀有一玉环,也许是对妻子深切感情的一种标记,即将它殉葬在遗体的腰旁,然后在坟前种两棵橘树,作为标记。周必大《龙飞录》还说,钱塘门外的岳飞初葬之墓假称“贾宜人之墓”。“宜人”原系宋代命妇的封号,为了不让秦桧党徒们发现,只能以此作为掩饰。那么,哪里是“九曲丛祠中王显庙旁的北山之水边”呢?《咸淳临安志》载,钱塘门以北,有九曲昭庆桥、九曲法济院、九曲宝严院。此地多湖泊,故城垣曲折,九曲城、九曲丛祠也因此得名。王显庙就在此九曲城下,绍兴年间所建。明嘉靖《西湖游览志》也说:“钱塘门沿城而北,旧有九曲城。”可见九曲丛祠与王显庙应在钱塘门外,估计即今昭庆寺以北一带,所谓“北山”,即今之宝石山。而南宋大理寺是在钱塘门内,所以隗顺负尸出钱塘门,到九曲城下的北山水边葬尸,较合情理。

我们知道《朝野遗记》曾编造出“秦桧矫诏害岳飞”之故事。而上述隗顺的故事似乎还是有一定的可信度。明万历十年刊本《汤阴精忠庙志》、嘉靖年间刻本《西湖游览志》、清康熙时编的《钱塘县志》等,均采用此说。有的学者还猜测,如上述故事可信的话,从上述整个墓葬活动来分析,要将岳飞尸体偷偷运出监狱,并翻越城墙,然后入棺葬在宝石山之水边,似非只身单人所易做到。也许同“隗顺”一起机智勇敢地保护岳飞遗体的,还有其他人,《朝野遗记》所载之“隗顺”,只是他们中的一个代表,或许是他们一伙人的代称。可以说,这也可算岳飞初葬时的一谜。

然而,《宝庆四明志》载,岳飞“死于棘寺,藁葬墙角”。是说岳飞死后,用草垫之类包裹,葬于大理寺的墙角。《三朝北盟会编》却说:“侯中毒而死,葬于临安菜园内。”民间还有另一个传说,以为岳飞曾被葬于杭州的众安桥下。李汉魂《宋岳武穆公飞年谱·遗迹考》中记:“今杭州市众安桥河下十七号忠显庙,其地南宋为北郭丛葬之所,传即岳王初瘗处。”清朝许多学者如胡兴仁、沈祖懋、杨昌浚等,都同意此说。到道光十三年(1833),杭州府司狱吴廷康正式确认此地为岳飞初葬地,并筹集资金,营建岳飞墓、岳飞庙,刊刻《岳忠武王初瘗志》,一时影响颇大。一些现代学者认为,南宋时临安的众安桥,位于钱塘门内,也就是在城内,是临安城中的商业繁华地段,如桥南还有“北瓦子”等娱乐场所,又紧靠御街的必经之地,怎么会成为北郭丛葬之所呢?

绍兴三十二年(1162),宋孝宗继位。他十五岁时目睹了岳飞案的处置过程,知晓岳飞之深冤和民心之不平,为了稳定自己的统治,表明自己的抗金态度,即位不久,便接受了太学生程宏图“昭雪岳飞之罪”的上奏。七月,迅速颁布了“追复指挥”,即追复岳飞官位之命令,为其平反,恢复名誉。此时赵构刚刚禅位给孝宗,称“太上皇”,而为岳飞昭雪,决非赵构所愿,所以孝宗这样做是需要勇气的。当然在《追复指挥》中,不但只字未及“冤案”,还要装着是仰承“太上皇”的圣意,以给足赵构以面子。

皇帝《追复指挥》决定,要对岳飞“以礼改葬”,就是要以一品官位的礼仪改葬,所以朝廷贴出悬赏寻找岳飞遗体的告示。据《朝野遗记》载,隗顺临死时将葬地详细情况告诉儿子,并嘱咐说:“朝廷日后必会悬赏求找岳飞的遗体,可以这样告诉官府,该棺木旁系一铅筒,上有大理寺的勒字,便是岳飞埋殡之符。”隗顺的后代便将九曲丛祠旁的岳飞初瘗地报告了官府,当官府找到岳飞的葬地,打开棺木时,发现“尸色如生,尚可更敛礼服”。于是,以少保之礼重新安葬。岳飞之子岳霖等人在淳熙六年(1179)所上的《赐谥谢表》中有:“葬以孤仪,起枯骨于九泉之下”的话。中国古代称少师、少傅、少保为“三孤”,所以称“葬以孤仪”,可见以少保之礼改葬应没问题。但《朝野遗记》中“尸色如生”的记载肯定有问题,一是岳飞遇害已二十一年,当时草草下葬,且葬在“北山之水边”,应相当潮湿之地,怎么可能还“尸色如生”呢?二是岳飞的后代们都说是“起枯骨于九泉之下”,如当时“尸色如生”,后辈们决不会如此用语。可见《朝野遗记》中的描述,有多少是确凿可信的?多少是夸大其词的?多少又是杜撰编造的?也让人摸不着头脑。

最后,岳飞的改葬地是否即在今天栖霞岭的岳墓所在地?大多数学者持同意的观点。《梦梁录》卷十五载:“忠武岳鄂王墓,在栖霞岭下。”《武林旧事》卷五也载:“栖霞岭口,古剑关,岳王墓。岳武穆王飞所葬,其子云亦附焉。”栖霞岭岳墓改葬时的确颇为隆重,其墓道两边立有石人、石马,并将边上的智果观音院改为“褒忠衍福院”,以充岳鄂王香火,还存列着岳云所用铁枪。后屡经修建、改建,如明朝重建岳王庙,变动较大。最近一次修复,发现墓道两侧埋有石人、石马,估计是两宋改葬时的遗物。

可见,岳飞遗体的初葬地还有颇多疑点,改葬地在栖霞岭应该问题不大,不过也还是有人提出一些怀疑,致使有关岳飞墓的真伪,目前仍有争议。

本文地址: https://www.xiaotuo.net//4f20fbd9c566a39b8964.html